»Das Gerippe der Arche« – Erkenntnisse durch die »Babylonische Weltkarte«

von Timo Roller

14. März 2025

Ein wissenschaftliches YouTube-Video und zahlreiche Artikel machen Furore: Wurde der Landeplatz der Arche Noah entdeckt oder handelt es sich um Sensationsjournalismus? Eine Einordung. – Dieser Artikel wurde im Magazin »Factum«, Ausgabe 1/2025, veröffentlicht. Hier ist eine erweiterte Version.

»Älteste Weltkarte: Forscher entdeckt Hinweise auf Ruhestätte der ›Arche Noah‹« – so und ähnlich lauteten Schlagzeilen, die Ende Oktober 2024 plötzlich Aufmerksamkeit erregten. Gab es eine neue wissenschaftliche Entdeckung, die Licht auf die biblische Überlieferung wirft? Oder war das alles eine Mischung aus Sensationsjournalismus, Clickbaiting und KI-generiertem Unsinn?

Die verschiedenen Artikel blieben insgesamt oberflächlich und steckten voller Fehler. Nach näherer Untersuchung war klar: Eine neue Entdeckung gibt es zwar nicht, aber dennoch hat ein neues Video des »British Museum« einen Zusammenhang in den Blick genommen, die der Assyrologe Irving Finkel bereits vor 10 Jahren in einem Buch veröffentlichte: Auf der sogenannten »Babylonische Weltkarte« ist höchstwahrscheinlich der Landeplatz der Arche Noah verzeichnet, wie er in seinem informativen Video sehr unterhaltsam beschreibt. Es kommt nicht so häufig vor, dass ein Video über eine uralte Keilschrifttafel bereits nach wenigen Wochen über zwei Millionen Aufrufe hat. Der 73-jährige Wissenschaftler mit seinem weißen Vollbart wird in den Kommentaren als »großartiger Geschichtenerzähler« und »britische Kostbarkeit« euphorisch gefeiert.

Was steckt nun dahinter, was ist neu – und was für Schlüsse kann man aus biblischer Perspektive ziehen?

Wo landete die Arche?

Die »Babylonische Weltkarte« ist eine etwa 2700 Jahre alte, 12 mal 8 cm große, einzigartige Keilschrifttafel, die Irving Finkel für sein 2014 erschienenes Buch »The Ark before Noah« ausführlich untersucht hat. Enthält hochinteressante Erkenntnisse über die außerbiblischen Überlieferungen zur Sintflut und zur Arche Noah. Im Mittelpunkt stand die Entdeckung der sogenannten »Arche-Tafel«, noch einmal 1000 Jahre älter als die »Weltkarte«. Diese beschreibt, wie die Arche gebaut wurde, dass sie rund gewesen sei und dass die Tiere sie paarweise betraten.

Einerseits hatte der Inhalt dieser Tafel den biblischen Bericht untermauert, andererseits enthält sie auch Widersprüche zur Darstellung in der Genesis. Diese führten damals zu reißerischen Schlagzeilen, aber auch zum Titel des Buches: Finkel glaubt, dass die Keilschrift-Überlieferung älter sei als die Mosebücher und dass es damit die beschriebene runde Arche auch vor dem biblischen »Noah« gab. Irving Finkel hat in den vergangenen Jahren sogar einen Nachbau initiiert sowie den Roman »The Liveboat that saved the World« veröffentlicht, der seine persönliche Sicht beschreibt: Aus einem kleinen runden Schilfboot – auch Coracle genannt – haben die Babylonier in ihren Legenden ein riesiges Schiff gemacht, dass es in Wirklichkeit niemals gab.

In meinem Buch »Das Rätsel der Arche Noah«, das ebenfalls 2014 erschien, habe ich dazu ausführlich Stellung bezogen und 2019 darüber hinaus noch einen ausführlicheren Artikel über die Frage »War die Arche rund?« veröffentlicht. Meine Antwort lautet dort: »Die Arche war ein hausartiges, gigantisches längliches Schiff«.

Neben der Form der Arche beschäftigte sich Irving Finkel mit dem Landeort des Schiffs in den verschiedenen Überlieferungen. Und hier brachte er in seinem Buch die »Babylonische Weltkarte« ins Spiel, die einen entscheidenden Hinweis enthält: Als einziges keilschriftliches Zeugnis stellt sie einen Zusammenhang her zwischen den möglichen Überresten der Arche Noah und der geografischen Bezeichnung »Urartu«, was dem biblischen »Ararat« entspricht.

Die Weltkarte wurde bereits 1882 in Abu Habba im Irak gefunden, der antiken babylonischen Stadt Sippar. Ausgräber war ein gewisser Hormuzd Rassam, der 1826 in Mosul geboren wurde und 1910 in England starb. In Ninive hatte er Jahre zuvor das berühmte Gilgamesch-Epos entdeckt – das allerdings erst später von George Smith als bedeutungsvoll erkannt wurde.

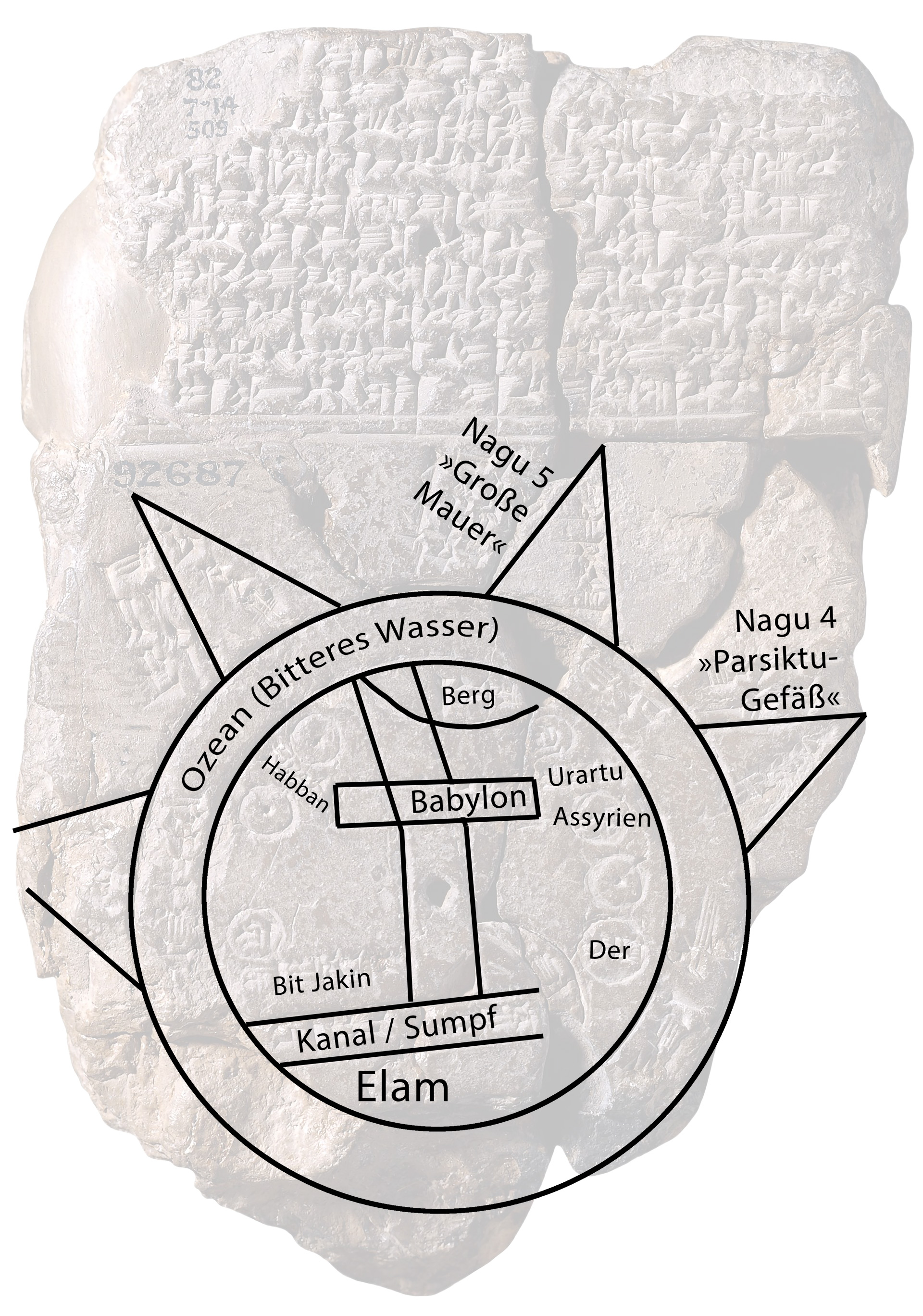

Die Karte zeigt ein von einem Doppelkreis umschlossenes Gebiet, das neben der Stadt Babylon weitere geografische Angaben enthält: Assyrien, Urartu, Bit Jakin, Der, Habban. Der doppelte Kreis ist beschriftet mit »Bitteres Wasser« bzw. »Ozean«. Außerhalb dieses »Ozean«, der als Grenze der bekannten Welt interpretiert wird, befinden sich sternförmig angeordnete Dreiecke, die als »Nagu« bezeichnet werden. Dies könnte als »Regionen« übersetzt werden, Finkel schlägt spezifischer den Begriff »Berge« vor.

Diese »Nagu« sind fragmentarisch erhalten und teilweise beschriftet, zusätzlich befindet sich auf der Rückseite der Tafel eine Auflistung von acht »Nagu« – diese würden der Anzahl der möglichen Dreiecke auf der Vorderseite entsprechen, wenn alle erhalten wären. Leider war es für lange Zeit so, dass eine Zuordnung der abgebildeten Nagu zu den Beschreibungen nicht möglich war.

Dies änderte sich jedoch 1995: Im Buch beschreibt Irving Finkel, wie der Fundus im Archiv des Museums eigentlich einem »Puzzle von ungeheuren Ausmaßen« entspricht: Nach den Grabungen wurden viele Keilschrifttafeln nach Großbritannien gebracht, dazu aber auch unzählige kleine und kleinste Fragmente, die manchmal nur einzelne Keilschriftzeichen enthalten. Er erzählt: »Alle Assyriologen träumen davon, dass eines Tages ein ersehntes fehlendes Stück auftaucht. Manchmal geschieht dies – ein winziges Fragment kann von größter Bedeutung sein.«

Die Lücke schließt sich

Finkel berichtet von einem Abendkurs, den er im Museum angeboten hatte: »Einmal wöchentlich erschien eine treue Gruppe Unermüdlicher, um in die Geheimnisse der Keilschrift eingeweiht zu werden«. Eine der Teilnehmerinnen, Miss Edith Horsley, sei eine überzeugte Keilschrift-Enthusiastin geworden und sortierte ehrenamtlich die kleinen Fragmente in den Archiven. Eines Tages lag in einer Sammlung, die sie regelmäßig dem Experten vorlegte, ein kleines Stück beschrifteter Ton mit einem Dreieck. Finkel ahnte sofort, dass dieses Fragment zur Weltkarte gehören musste: Mit zitternden Händen nahm er es und tatsächlich: »Das Dreiecksfragment passte so perfekt in die Lücke, dass es nicht wieder herauszunehmen war.«

Nun war es erstmals möglich, die Beschreibungen auf der Rückseite mit den nun vier Nagus auf der Vorderseite abzugleichen. Das Fragment war mit den Zeichen »Große Mauer« beschriftet und konnte damit als »Nagu 5« identifiziert werden. Aus der Ausrichtung der Zeichen schloss Finkel, dass die Dreiecke gegen den Uhrzeigersinn angeordnet sind.

Und nun kam ein geheimnisvoller Begriff ins Spiel, der auf der Arche-Tafel verwendet wird, um den Bau der Arche zu beschreiben: »Parsiktu-Gefäß« scheint eine Maßeinheit zu sein, die sich auf den Schiffsbau bezieht. Diese Wortkombination gibt es nur dort – und hier auf der »Babylonischen Weltkarte«, genauer gesagt bei der Beschreibung des Dreiecks »Nagu 4«. Laut Irving Finkel markiert »Nagu 4« den Ort, an dem noch Überreste der Arche Noah zu finden seien, in ferner Distanz, jenseits des Ozeans. Und in unmittelbarer Nachbarschaft zur geografischen Bezeichnung »Urartu«.

Die kleine Keilschrift-Tafel könnte eine Karte gewesen sein, um den Weg zu den mystischen Orten der damaligen Zeit zu beschreiben, um Interessierten zu zeigen, wo sich die Arche Noah befand. Finkel beschreibt im Video sehr bildhaft: »Steigt man diesen Berg hinauf, könnte man schließlich die Silhouette der Rippen aus Holz sehen, so ›dick wie ein Parsiktu-Gefäß‹, das Wrack der babylonischen Arche, die – wie in der Bibel – auf einem Berg zur Ruhe kam.«

Haben also damals – Jahrtausende nach der Zeit Noahs – noch Überreste der Arche existiert? Finkel selbst glaubt dies zwar nicht, wohl aber offensichtlich vor 2700 Jahren die Besitzer der Karte. Aus römischer Zeit erfahren wir vom Geschichtsschreiber Flavius Josephus: »Es heisst, dass noch jetzt in Armenien auf dem Kordyäergebirge ein Teil jenes Fahrzeuges vorhanden sei.«

Während Armenien zu jener Zeit geografisch ungefähr mit dem bereits untergegangenen Staat »Urartu« gleichzusetzen war, grenzt die Angabe »Kordyäergebirge« die Lage des Noah-Berges weiter ein: Der antike Staat Gordyene lag zwischen Van-See und Tigris, in der heutigen Provinz Sirnak. Und tatsächlich gibt es dort eine tief in der Geschichte verwurzelte Tradition, die den Berg Cudi als Landeplatz der Arche Noah ansieht.

Josephus erwähnt noch weitere Male, dass »sich lange Zeit Überreste des Schiffsholzes dort erhalten haben«. Offensichtlich hat er sie nicht selbst gesehen, sie könnten dort aber – für jedermann nachweisbar – zu seiner Zeit noch existiert haben.

In heutiger Zeit ist der Berg Cudi militärisches Sperrgebiet, archäologische Untersuchungen wären wünschenswert. Jedenfalls gehört er zu den biblisch überlieferten und offensichtlich keilschriftlich bestätigten »Bergen von Ararat«.

Quellen:

The Babylonian Map of the World with Irving Finkel | Curator’s Corner S9 Ep5 – YouTube-Kanal des British Museum https://youtu.be/LUxFzh8r384

Timo Roller: Bauanleitung im Handyformat: War die Arche rund? https://www.bibelabenteurer.de/html/140130_arkbeforenoah.html

Timo Roller: War die Arche Noah rund? https://www.bibelabenteurer.de/html/190111-war-die-arche-rund.html

Timo Roller: Eine runde Arche schwimmt in Indien https://www.pro-medienmagazin.de/eine-runde-arche-schwimmt-in-indien/

Timo Roller: Das Rätsel der Arche Noah (Buch)

Irving Finkel: The Ark before Noah (Buch)

Irving Finkel: The Lifeboat that saved the World (Buch)